Was Bilder erzählen

Bilder spielen in der Wissenschaft eine wichtige Rolle. Sie helfen Forschenden, die Welt besser zu verstehen und zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. An der UZH arbeiten Wissenschaftler:innen aus verschiedenen Disziplinen mit bildgebenden Verfahren, Simulationen und Bildanalysen, etwa um biologische Prozesse, kosmische Ereignisse und kulturelle Entwicklungen zu untersuchen. Das Dossier in diesem UZH Magazin «Tiefe Einblicke. Was Bilder erzählen» zeigt, wie Forschende mit Bildern arbeiten und was sie dabei herausfinden.

In seinem Labor auf dem Campus Irchel analysiert der Systembiologe Lucas Pelkmansmit Hilfe modernster mikroskopischer Verfahren, wie sich Zellen und ganze Zellgruppen bei Krankheiten verändern. Seine Forschung trägt dazu bei, Krebstherapien zu verbessern und Patient:innen gezielter und individueller zu behandeln. Pelkmans ist Mitbegründer des Tumor Profiler Center, wo sich Forschende der UZH, der ETHZ und des Basler Universitätsspitals zusammengeschlossen haben, um die biologische Bildgebung für die personalisierte Krebstherapie nutzbar zu machen.

Besser lesen mit KI

Bildgebende Verfahren sind auch für die Hirnforschung zentral. Sie helfen, unser Denkorgan besser zu verstehen. Der Neurowissenschaftler Fritjof Helmchen und sein Mitarbeiter Nikita Vladimirov haben ein spezielles Lichtscheibenmikroskop entwickelt, mit dem sich die Anatomie von Hirngewebeproben dreidimensional und bis auf die Ebene von einzelnen Nervenzellen und Synapsen betrachten lässt. Mit solchen immer präziseren Bildern steigt auch die Datenmenge, die ausgewertet werden kann. «Es ist schwierig geworden, die Fülle an Informationen aus den Bildern herauszuziehen», sagt Bioingenieurin Virginie Uhlmann, «von blossem Auge kommt man nirgends mehr hin». Deshalb nutzen Forschende immer öfter KI, um Strukturen in Bildern zu finden und zu analysieren. Uhlmann, die das im letzten Jahr an der UZH gegründete BioVisionCenter leitet, unterstützt sie dabei.

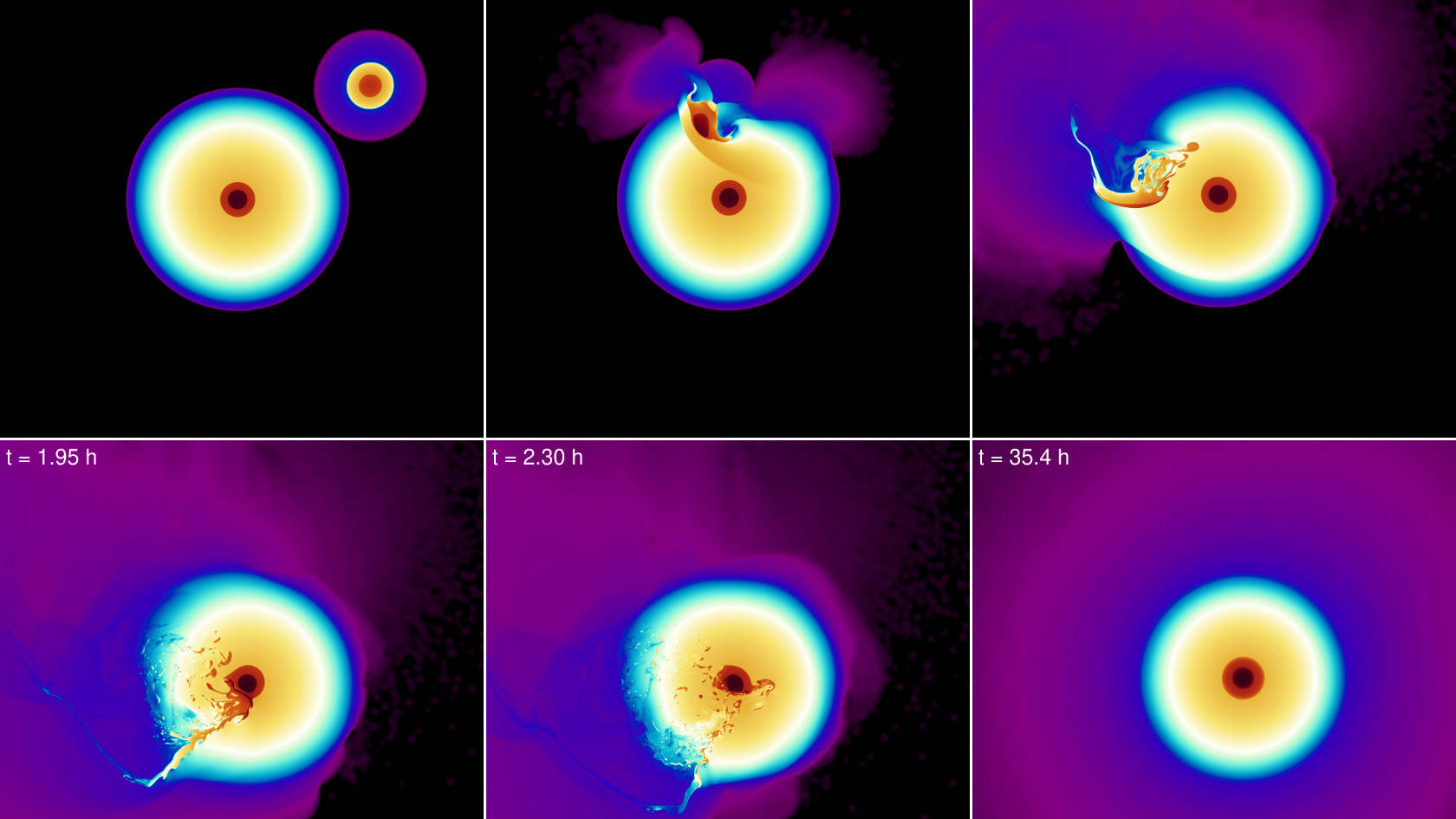

Während Forscher wie Lucas Pelkmans und Fritjof Helmchen sich mit biologischen Prozessen im Mikrobereich beschäftigen und diese sichtbar machen, blicken Ravit Helled und Lucio Meyer in die unendlichen Weiten des Weltalls.Mit Simulationen, die sie mit Hilfe von Supercomputern realisieren, zeichnen die Astrophysikerin und der Astrophysiker die Entstehung und Entwicklung von Planeten, Sternen und Galaxien nach. Sie machen damit erklärbar, weshalb das Universum so aussieht, wie es sich durch Teleskope beobachten lässt.

Umweltsünden sichtbar machen

Aus dem Weltall lassen sich auch neue Erkenntnisse zur ökologischen Situation auf der Erde gewinnen. So kann der Fernerkundungsspezialist Alexander Damm-Reiser aufgrund von Satellitenbildern ganze Ökosysteme analysieren und die Umweltsünden von Unternehmen sichtbar machen.

Auch Geistes- und Kulturwissenschaftler:innen arbeiten in ihrer Forschung mit Bildern. Der Historiker Felix K. Maier hat zusammen mit dem Computerlinguisten Phillip Ströbel ein KI-Tool entwickelt, mit dem antike Szenen historisch fundiert erzeugt werden können. Mit den so generierten Bildern wollen die beiden Forscher realistische Rekonstruktionen der Vergangenheit ermöglichen, neue Forschungsfragen generieren und Geschichte interaktiv zugänglich machen.

Auch der Bild- und Medienwissenschaftler Roland Meyer beschäftigt sich mit digitalen Bildwelten. Er untersucht, wie sich unsere Wahrnehmung von Bildern in den sozialen Medien verändert hat und richtet einen kritischen Blick auf KI-generierte Bilder. «Die radikale Rechte liebt generative KI», sagt er. Wie er zu dieser These kommt, erklärt er im aktuellen UZH Magazin.