Wie komplexes Leben entstanden ist

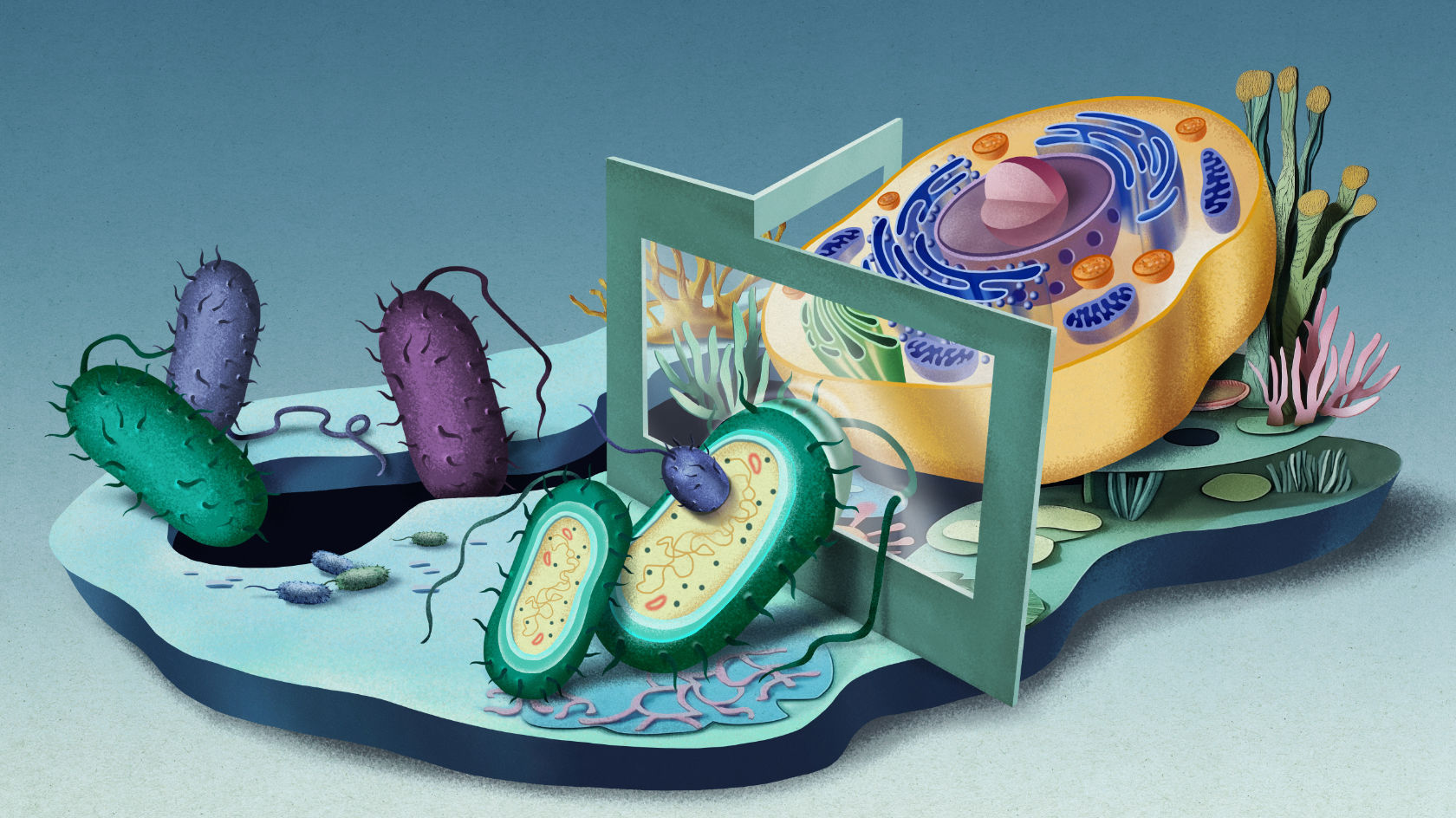

Auf der Erde gibt es seit rund 3,8 Milliarden Jahren Leben – allerdings waren die Lebewesen lange Zeit sehr simpel: Während 1,8 Milliarden Jahren, also fast der Hälfte der Zeit, in der es Leben gibt, existierten ausschliesslich Bakterien und Archebakterien. Diese sind verglichen mit anderen Einzellern wie Pantoffeltierchen oder Amöben oder gar mehrzelligen Organismen wie Pilzen, Pflanzen und Tieren äusserst einfach aufgebaut. Ihre Zellen bestehen lediglich aus einer Zellmembran, die einen schlanken Survival-Kit umschliesst: die Erbinformation sowie die Proteine, die für Wachstum und Zellteilung, für eine simple Sensorik und für die Genregulation nötig sind.

Einfacher geht Leben nicht. Doch durch diesen simplen Bauplan waren die Bakterien und Archeen, die zusammengefasst als Prokaryoten bezeichnet werden, auch in ihrer Evolution limitiert.

Der grosse Sprung

Dann, fast plötzlich, entstanden die ersten eukaryotischen Zellen, die einen Kern besassen, der die Erbinformation umschloss. Und ab da ging es in der Evolution rund: Die Zellen wurden zunehmend komplexer, bildeten neue intrazelluläre Maschinerien, schlossen sich zu Kolonien zusammen und spezialisierten sich. Und es entwickelte sich eine Vielfalt unterschiedlichster Lebewesen – von Fadenwürmern über Dinosaurier, Millionen Arten Insekten und riesigen Urwäldern bis zu den heutigen Säugetieren.

Der Übergang von den simplen prokaryotischen zu den eukaryotischen Zellen war wohl der wichtigste Schritt in der Geschichte des Lebens auf der Erde.

«Der Übergang von den simplen prokaryotischen zu den eukaryotischen Zellen war wohl der wichtigste Schritt in der Geschichte des Lebens auf der Erde», sagt Jordi Bascompte, Professor für Ökologie am Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften der Universität Zürich. Einzig dadurch konnten mehrzellige Organismen wie Pflanzen und Tiere, einschliesslich uns Menschen, überhaupt entstehen. Nur: Wie kam dieser evolutionäre Sprung von der bakteriellen zur eukaryotischen Zelle zustande und was war dazu nötig?

Schwarzes Loch in der Biologie

Das ist gar nicht so einfach festzumachen. Für fast alle anderen evolutionären Entwicklungen finden sich in der Fülle der Lebewesen Zwischenschritte, mit denen Forschende nachvollziehen können, was passiert ist. Doch für die Entwicklung zur eukaryotischen Zelle, der Basis allen komplexen Lebens, findet sich kein Zwischenschritt. Der bekannte britische Biochemiker Nick Lane vom University College London schrieb in seinem Buch «Der Funke des Lebens: Energie und Evolution» gar von «einem schwarzen Loch im Herzen der Biologie». In dieses schwarze Loch haben Jordi Bascompte und sein Team nun ordentlich Licht gebracht, indem sie die Länge der Gene und Proteine von Tausenden Organismen aus dem gesamten Stammbaum des Lebens analysiert haben.

Denn neben der Frage, wie die ersten eukaryotischen Zellen entstanden sind (siehe Kasten), stellte sich auch die Frage, wie die Regulation der neuen, deutlich komplexeren Zellen zustande kam. So enthalten eukaryotische Zellen eben nicht mehr nur lose herumschwimmende DNA und Proteine, sondern Organellen wie den Zellkern oder die Mitochondrien sowie weitere «Maschinerien», die dafür sorgen, dass eukaryotische Zellen spezialisierte Aufgaben übernehmen können.

Hinzu kommt: Eine Zelle, die viel mehr und noch dazu so ausgeklügelte Komponenten enthält, muss diese auch steuern können. Dazu sind bakterielle Zellen nicht in der Lage. Deshalb musste eine ganz neue Methode der Regulierung «erfunden» werden, damit sich das Leben weiterentwickeln konnte. Das konnten Bascompte, der Bioinformatiker Enrique Muro von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie die Physiker Fernando Ballesteros von der Universität Valencia und Bartolo Luque von der Polytechnischen Universität Madrid in einer interdisziplinären Zusammenarbeit zeigen.

Folgenreiche Symbiose

Es war einmal ein Archebakterium, das auf ein kleineres Bakterium traf. Die beiden mochten sich. So sehr, dass das Archebakterium als Wirtszelle das kleinere Bakterium in sich aufnahm. Wobei, womöglich war es auch kein Archebakterium und das kleinere, weit weniger romantisch, einfach ein Parasit des grösseren. Auf jeden Fall gingen die beiden Prokaryoten eine Symbiose ein. Und aus der geschluckten Zelle entstand im Lauf der Zeit ein Mitochondrium, quasi die erste Organelle. So etwa stellt man sich gemäss der Endosymbiontentheorie die Entstehung der ersten eukaryotischen Zellen vor.

Mitochondrien spielen in Eukaryoten eine entscheidende Rolle im Stoffwechsel und im Energiehaushalt. So regenerieren sie unter anderem das Molekül Adenosintriphosphat (ATP), die universelle zelluläre Energiewährung. Und – dies stützt die Symbiontentheorie – sie besitzen eine eigene DNA und eine eigene Proteinsynthese, ähnlich wie Bakterien.

Auch für weitere Organellen gibt es Hinweise darauf, dass sie einst aus aufgenommenen lebenden Zellen hervorgegangen sind, etwa die Plastide, die in Pflanzen und Algen für die Photosynthese gebraucht werden. Doch dies war erst der Anfang. Damit sich diese Zellen weiterentwickeln konnten, brauchte es ein komplexeres regulierendes Netzwerk als bisher, und damit ein neues System für die Regulierung der Gene. Das hat das Team von Jordi Bascompte, Professor für Ökologie an der Universität Zürich, nun in einer umfassenden Analyse aufgezeigt.

Dazu analysierten die Forschenden im Computer die Länge sowie die Variation der Länge von Genen und Proteinen, die in spezialisierten öffentlichen Datenbanken zu finden sind. Zunächst nahmen sie sich die Gene vor: Sie untersuchten über 33000 Genome von Bakterien, Archeen, Pilzen, Pflanzen, Wirbellosen und Wirbeltieren – gesamthaft fast 150 Millionen Gene. In einem zweiten Schritt analysierten sie das Proteom – also die Gesamtheit aller Proteine – von mehr als 9900 Organismen, insgesamt rund 55 Millionen Proteine.

Länge bringt Möglichkeiten

Der Vergleich dieser beiden Analysen mit der zeitlichen Evolutionsgeschichte der Lebewesen trennte dann die Spreu vom Weizen. Er machte sichtbar, dass Prokaryoten in ihrer Evolution komplexer wurden, indem die Gene länger wurden, und parallel mit ihnen auch die Proteine, die aus diesen DNA-Vorlagen hervorgehen.

Ein guter Teil dieser Proteine ist für die genetische Regulation zuständig, also für die synchronisierte Aktivierung und Deaktivierung von Genen, je nachdem, was für die Zelle gerade nötig ist.

Der Grund für das Längenwachstum ist einfach nachzuvollziehen: Je länger die Gene und Proteine, desto mehr Möglichkeiten für Änderungen entstehen und desto mehr Entwicklungspotenzial bekommt eine Zelle. Die Forschenden zeigten auch, dass dieser Prozess mathematisch multiplikativ war und unter anderem durch Genduplikation passierte, also durch die Verdoppelung von Genen oder Genabschnitten.

Die evolutionäre Wand

«Mit diesem System konnten die Prokaryoten sich jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt weiterentwickeln», erklärt Bascompte. Nämlich ziemlich genau bis zu einer durchschnittlichen Proteinlänge von 500 Aminosäuren, wie die Analysen gezeigt haben. «Danach funktioniert das Längenwachstum von Proteinen nicht mehr, um mehr evolutionäre Möglichkeiten zu erzeugen.»

Denn je länger die Proteine, desto energieaufwendiger und komplizierter ist ihre Faltung, und diese ist nötig, damit sie ihre Funktion erfüllen können. So wurde es unmöglich, mit grösseren Proteinen neue Lösungen zu finden. «Mit diesem System lief das Leben schlicht gegen eine Wand», sagt Bascompte.

Keine «Junk-DNA»

Bis zu diesem Zeitpunkt waren ausschliesslich Proteine für die genetische Regulation zuständig – wie dies auch bei den heutigen Prokaryoten noch der Fall ist. Anders bei den Eukaryoten. Auch hier bleiben die Proteine bei einer durchschnittlichen Länge von rund 500 Aminosäuren stehen. Dagegen wuchs die DNA weiter, wie die Analyse von Bascomptes Team veranschaulicht. Es entstanden sogenannte Introns, also Genabschnitte, die nicht als Vorlage für Proteine dienten, sondern eine neue Aufgabe übernahmen: eben die Genregulation.

Die Introns, die früher, als man ihre Funktion noch nicht kannte, als «Junk-DNA» bezeichnet wurden, können Gene an- oder abschalten. Und: Die aus ihnen transkribierte mRNA lässt sich im Zellkern schneiden und unterschiedlich miteinander kombinieren, im sogenannten Splicing. Das bot plötzlich viel mehr Lösungsmöglichkeiten und damit auch mehr Entwicklungspotenzial.

Neuer Aggregatszustand für Lebewesen

Das Spannende und für den Ästheten Bascompte auch Schöne an diesem Systemübergang ist, dass er mathematisch genau gleich aussieht wie ein Phasenübergang in der Physik. Wie etwa der Übergang von Wasser zu Eis – von einem Aggregatszustand in einen anderen.

Solche Phasenübergänge gehören zu den allgemeingültigen physikalischen Prozessen in der Natur. Will heissen, sie können nur auf eine bestimmte Weise ablaufen. So war es auch in der Evolution, wie die mathematischen Beziehungen aus seinen Analysen zeigen, sagt Bascompte: «Um komplexer zu werden, gab es für das Leben keinen anderen Weg als diesen direkten Sprung von einer Phase in die nächste.»

«Simple mathematische Beziehung»

Mehr noch: Die mathematischen Beziehungen zur Länge und Längenvariation der Gene und Proteine konnten die Forschenden nutzen, um diese Eigenschaften für sämtliche Lebewesen abzubilden und vorherzusagen. So zeigen sie, dass das Wachstum der Genabschnitte über die gesamte Evolutionsgeschichte hinweg mathematisch mit der Komplexität der Lebewesen korreliert: Komplexere Lebewesen wie Wirbeltiere haben längere und mehr unterschiedlich lange Genabschnitte als einfachere Lebewesen wie Pilze. Und diese Beziehung führt wiederum schnurgerade zurück zu den Bakterien. «Es ist fast verrückt, wie sich diese simple mathematische Beziehung in der Evolution vom ursprünglichen Leben bis hin zum Menschen gehalten hat», sagt Bascompte.

Für ihn sind diese allgemeingültigen Beziehungen das eigentliche Highlight der Arbeit. «Dass der Übergang von Prokaryoten und Eukaryoten und die weitere Entwicklung mathematisch so einfach sind und in die Prinzipien der Physik passen, hilft, das Zufällige der Evolution mit dem Allgemeingültigen der Physik in Einklang zu bringen. Das hat eine ganz eigene Magie.»